Le

4 mai 2025,

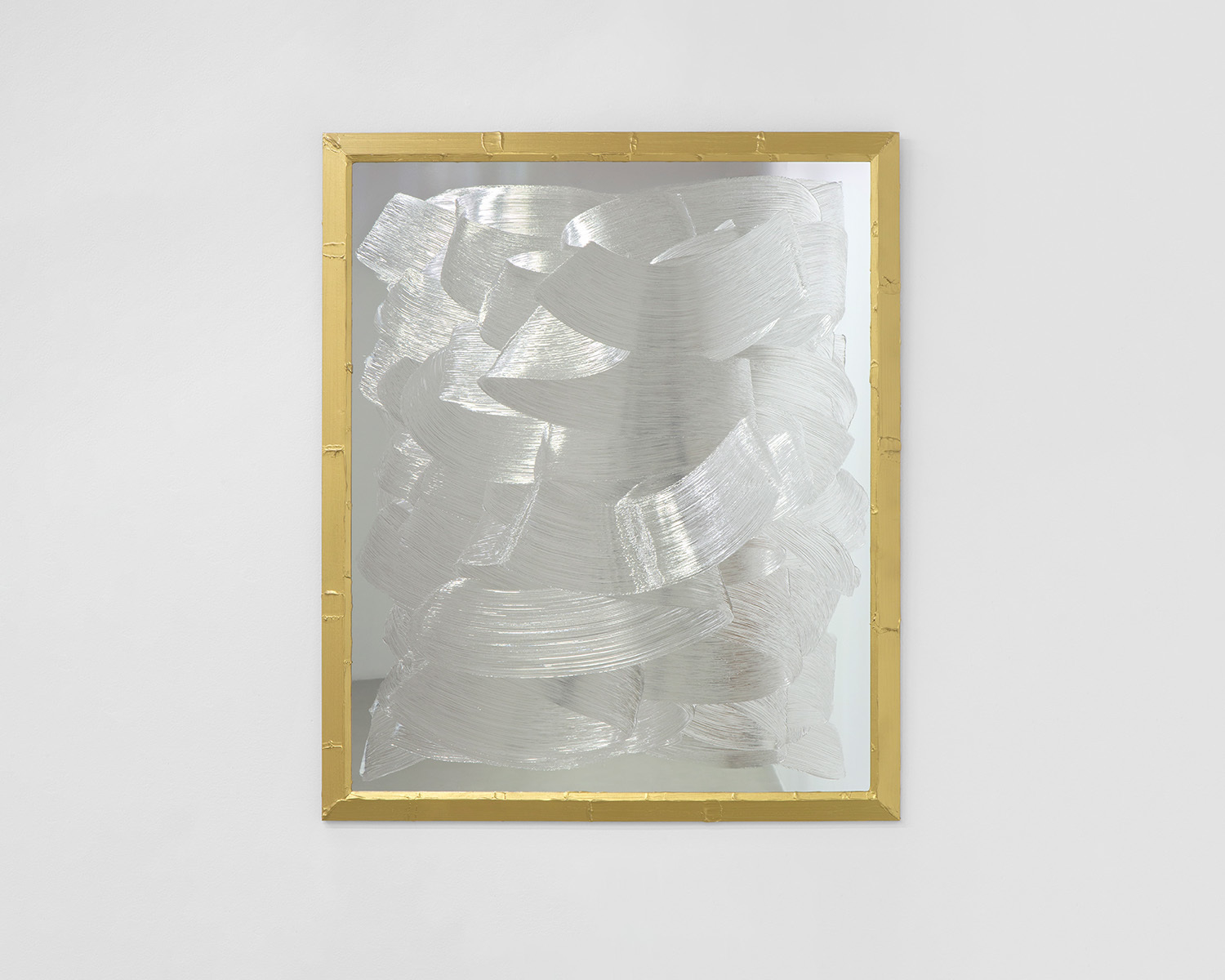

Comme avant lui Francis Picabia ou Marcel Duchamp, le plasticien contemporain Bertrand Lavier (né en 1949) questionne le statut de l’œuvre d’art.

Chez lui, il s’agit d’exposer au musée des objets de la vie courante modifiés par ses soins : il les recouvre d’une épaisse couche de peinture, laissant bien visibles les traces du pinceau, de la même couleur que l’objet d’origine.

Il applique ce procédé à une fenêtre, un piano, un frigo, ou encore, comme ici, un miroir. Le questionnement devient alors vertigineux : le miroir ne perd pas entièrement sa fonction, et on l’identifie au premier coup d’œil comme un miroir, puisqu’on parvient encore à distinguer son reflet flou lorsqu’on se place en face ; mais il devient parfaitement inefficace, absurde, tel un des « objets impossibles » chers aux surréalistes – on pense par exemple au Déjeuner en fourrure de Méret Oppenheim (1936), une tasse, sa soucoupe et une petite cuillère recouvertes de fourrure de gazelle.

Le miroir ainsi flouté devient un objet déceptif, mais il se transforme, par le geste apparemment simple de l’artiste, en une œuvre d’art qui interpelle chaque visiteur, confronté à un semblant de reflet qui l’invite à réfléchir, face à ce singulier autoportrait, au sens de l’identité : qui suis-je si je ne vois pas mon reflet ? Pourquoi ce désir de savoir à quoi on ressemble, de vérifier plusieurs fois par jour si nous sommes bien là, conformes à l’idée que nous nous faisons de nous-mêmes ? Il n'en faut pas plus pour faire vaciller nos certitudes.

Cette oeuvre qui date de 1987, bien avant l’avènement généralisé des smartphones, résonne encore plus à l’heure où le selfie s’est totalement banalisé.

Chez lui, il s’agit d’exposer au musée des objets de la vie courante modifiés par ses soins : il les recouvre d’une épaisse couche de peinture, laissant bien visibles les traces du pinceau, de la même couleur que l’objet d’origine.

Il applique ce procédé à une fenêtre, un piano, un frigo, ou encore, comme ici, un miroir. Le questionnement devient alors vertigineux : le miroir ne perd pas entièrement sa fonction, et on l’identifie au premier coup d’œil comme un miroir, puisqu’on parvient encore à distinguer son reflet flou lorsqu’on se place en face ; mais il devient parfaitement inefficace, absurde, tel un des « objets impossibles » chers aux surréalistes – on pense par exemple au Déjeuner en fourrure de Méret Oppenheim (1936), une tasse, sa soucoupe et une petite cuillère recouvertes de fourrure de gazelle.

Le miroir ainsi flouté devient un objet déceptif, mais il se transforme, par le geste apparemment simple de l’artiste, en une œuvre d’art qui interpelle chaque visiteur, confronté à un semblant de reflet qui l’invite à réfléchir, face à ce singulier autoportrait, au sens de l’identité : qui suis-je si je ne vois pas mon reflet ? Pourquoi ce désir de savoir à quoi on ressemble, de vérifier plusieurs fois par jour si nous sommes bien là, conformes à l’idée que nous nous faisons de nous-mêmes ? Il n'en faut pas plus pour faire vaciller nos certitudes.

Cette oeuvre qui date de 1987, bien avant l’avènement généralisé des smartphones, résonne encore plus à l’heure où le selfie s’est totalement banalisé.