Credits image :

Voir dans l'article

Le

30 septembre 2025,

Virginie Amélie Avegno naît en

1859 à la Nouvelle-Orléans, dans la communauté créole francophone. Son père

décède pendant la Guerre de Sécession, en 1862. En 1867, elle part vivre en

France avec sa mère. Ses études sont financées par son oncle, et elle est

initiée à la haute société parisienne où elle est rapidement félicitée pour sa

beauté.

En 1878, à 19 ans, elle épouse Pierre Gautreau, un banquier et magnat français du transport maritime ayant le double de son âge. Le couple a une fille, mais très rapidement, ils se séparent. Amélie est l'une des beautés les plus célèbres de la société parisienne, réputée pour son allure sophistiquée, choisissant des robes très épurées rehaussant sa silhouette à la taille très fine.

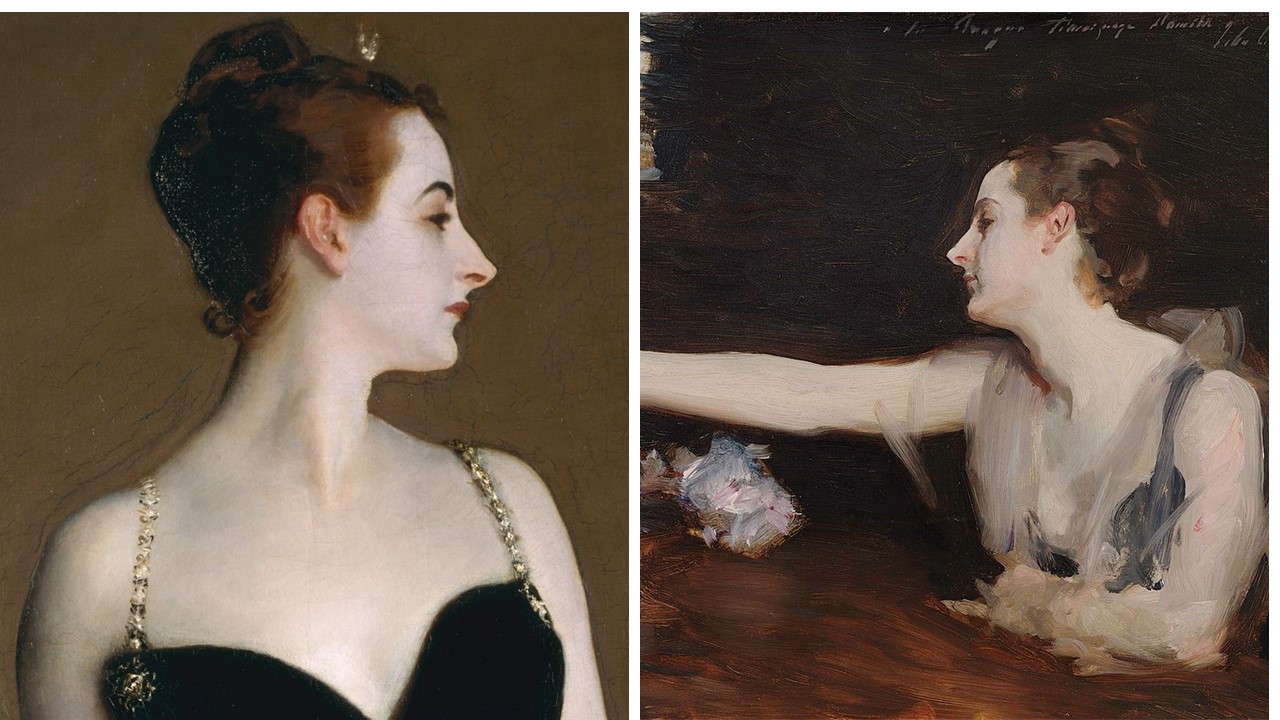

John Singer Sargent arrive à Paris en 1874 à l'âge de 18 ans pour étudier avec Carolus-Duran, et connaît une ascension fulgurante. En 1883, il réalise "Mme Gautreau portant un toast", portrait intimiste de Amélie qu’il offre à la mère du modèle.

La famille de Amélie pense qu’un modèle en pied de la jeune femme ne peut que l’élever dans la société parisienne. Sargent propose de peindre et d’exposer son portrait, sans qu’on lui en ait passé commande, espérant ainsi se faire mieux connaître. Il choisit de mettre l’accent sur la hardiesse naturelle de Amélie. Le tableau est réalisé et exposé au salon de 1884. Il est possible d’en voir une photographie dans les archives du Metropolitan Museum of Art de New-York (MET).

Vêtue d’une robe en satin noir classique cintrée, Amélie y a la tête tournée de côté, le regard fier et perdu au loin, la bouche serrée, son nez délicat légèrement baissé. Cette posture donne de la tension à la pose, montre le célèbre profil de Amélie et souligne sa forme élégante. Sa main droite repose sur une table en bois nu, tandis que sa main gauche, ornée d'une alliance, serre un éventail plié tout en attrapant la jupe de sa robe. Ses cheveux sont relevés, dégageant bien les épaules. Ces dernières sont nues à l'exception de deux bretelles, dont une qui glisse sur l’épaule droite. Peu de bijoux et pas de gants, juste cette robe qui dévoile et dissimule en même temps. Entre son long cou et le décolleté plongeant, s'étendent des kilomètres de peau blanche, froide, mais incitant au toucher. Ce portrait a clairement une dimension érotique.

Scandale ! Le modèle n'est pas formellement identifié mais Amélie est si célèbre qu'on la reconnait aisément. Lorsque ce tableau est exposé, le public est choqué, le considérant comme scandaleux. La bretelle glissante, le manque de bijoux et de gants, suggèrent le commencement du déshabillage, mettant Amélie presque à nue.

La famille Gautreau demande à l'artiste de retirer son tableau du Salon. Celui-ci veut repeindre la bretelle, d’où le tableau actuel, mais il n'est autorisé à le faire qu'une fois le Salon terminé.

Le public a déjà vu "Olympia" (1863) d'Édouard Manet, mais celui-ci a peint une prostituée, personne connue de ceux-là mêmes qui fréquentent le Salon, lieu conservatiste. Le tableau de Sargent lui renvoie à la face les dessous sordides de la bonne société. Même si c’est l'œuvre de deux étrangers, Amélie et Sargent, tous deux expatriés américains, c'est aller trop loin.

Sargent espérait faire une percée sur le marché de l'art français, un espoir anéanti au printemps 1884. En disgrâce, il quitte Paris pour Londres, mais il soutient toujours que "Madame X" est la meilleure toile qu'il ait jamais produite.

Amélie reste en France, mais sa réputation est ternie. Là où elle pouvait autrefois compter sur des gens bien placés pour l'accompagner, elle se retrouve désormais coincée avec des fonctionnaires moyens comme escorte.

Elle commande deux autres portraits d'elle-même, dont un peint par Gustave Courtois, tous deux exposés au Salon, mais aucun n'a d'impact. Le portrait de Gustave Courtois la représente également de profil, une robe blanche pas moins décolletée que dans le portrait de Sargent, et dont la bretelle a glissé sur l'épaule...

En vieillissant, vivant séparée de son mari, Amélie disparaît des annales, et les détails de son histoire deviennent flous. Elle meurt à Paris en 1915, et est enterrée dans la crypte de la propriété de la famille Gautreau.

Aujourd'hui, "Madame X" est l'œuvre la plus connue de Sargent, et est considérée comme la "Joconde" du MET.

Pour aller plus loin :

Conçue en partenariat avec le MET, l'exposition "John Singer Sargent. Éblouir Paris" explore une période décisive de la carrière du peintre américain. Réunissant plus de 90 de ses œuvres, elle retrace l'ascension météorique du jeune artiste dans la capitale. Et en point d’orgue ? Le retour à Paris de "Madame X", prêtée par le Met, pour la première fois depuis le jour du scandale...

Et encore plus loin :

Le catalogue de l’exposition, pour revivre la magie. Cent ans après la disparition de Sargent, une rétrospective exceptionnelle redonnant toute sa lumière à la période parisienne de Sargent - sans doute la plus décisive et la plus vibrante de sa carrière.

Une monographie plus complète de Sargent Sargent - Les Chefs-d'œuvre, dont les portraits nous frappent par leur modernité et leur expressivité. Il se consacre également à l'études de paysages. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des peintres les plus représentatifs du 20e siècle.

Une monographie à petit prix sur Sargent. Ce Carré d'Art propose une immersion complète dans l'œuvre d'un artiste dont l'héritage transcende les époques et les styles. Un livre incontournable pour tous les amateurs d'art et d'histoire.

Par ordre d’apparition :

1 – Photo de Amélie Gautreau vers 1878, l'année de son mariage, Bibliothèque de la Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris

2 – "Mme Gautreau portant un toast", 1882-1883, John Singer Sargent (1856-1925), Musée Isabella-Stewart-Gardner, Boston, Etats-Unis

3 – Photo du tableau "Madame X" avec la bretelle retombée, archives du Metropolitan Museum of Art, NY, Etats-Unis

4 – "Madame X", 1884, John Singer Sargent (1856-1925), Metropolitan Museum of Art, NY, Etats-Unis

5 – "Madame Gautreau", 1891, Gustave Courtois (1852–1923), Musée d’Orsay, Paris

Salut à Madame X !

En 1878, à 19 ans, elle épouse Pierre Gautreau, un banquier et magnat français du transport maritime ayant le double de son âge. Le couple a une fille, mais très rapidement, ils se séparent. Amélie est l'une des beautés les plus célèbres de la société parisienne, réputée pour son allure sophistiquée, choisissant des robes très épurées rehaussant sa silhouette à la taille très fine.

John Singer Sargent arrive à Paris en 1874 à l'âge de 18 ans pour étudier avec Carolus-Duran, et connaît une ascension fulgurante. En 1883, il réalise "Mme Gautreau portant un toast", portrait intimiste de Amélie qu’il offre à la mère du modèle.

La famille de Amélie pense qu’un modèle en pied de la jeune femme ne peut que l’élever dans la société parisienne. Sargent propose de peindre et d’exposer son portrait, sans qu’on lui en ait passé commande, espérant ainsi se faire mieux connaître. Il choisit de mettre l’accent sur la hardiesse naturelle de Amélie. Le tableau est réalisé et exposé au salon de 1884. Il est possible d’en voir une photographie dans les archives du Metropolitan Museum of Art de New-York (MET).

Vêtue d’une robe en satin noir classique cintrée, Amélie y a la tête tournée de côté, le regard fier et perdu au loin, la bouche serrée, son nez délicat légèrement baissé. Cette posture donne de la tension à la pose, montre le célèbre profil de Amélie et souligne sa forme élégante. Sa main droite repose sur une table en bois nu, tandis que sa main gauche, ornée d'une alliance, serre un éventail plié tout en attrapant la jupe de sa robe. Ses cheveux sont relevés, dégageant bien les épaules. Ces dernières sont nues à l'exception de deux bretelles, dont une qui glisse sur l’épaule droite. Peu de bijoux et pas de gants, juste cette robe qui dévoile et dissimule en même temps. Entre son long cou et le décolleté plongeant, s'étendent des kilomètres de peau blanche, froide, mais incitant au toucher. Ce portrait a clairement une dimension érotique.

Scandale ! Le modèle n'est pas formellement identifié mais Amélie est si célèbre qu'on la reconnait aisément. Lorsque ce tableau est exposé, le public est choqué, le considérant comme scandaleux. La bretelle glissante, le manque de bijoux et de gants, suggèrent le commencement du déshabillage, mettant Amélie presque à nue.

La famille Gautreau demande à l'artiste de retirer son tableau du Salon. Celui-ci veut repeindre la bretelle, d’où le tableau actuel, mais il n'est autorisé à le faire qu'une fois le Salon terminé.

Le public a déjà vu "Olympia" (1863) d'Édouard Manet, mais celui-ci a peint une prostituée, personne connue de ceux-là mêmes qui fréquentent le Salon, lieu conservatiste. Le tableau de Sargent lui renvoie à la face les dessous sordides de la bonne société. Même si c’est l'œuvre de deux étrangers, Amélie et Sargent, tous deux expatriés américains, c'est aller trop loin.

Sargent espérait faire une percée sur le marché de l'art français, un espoir anéanti au printemps 1884. En disgrâce, il quitte Paris pour Londres, mais il soutient toujours que "Madame X" est la meilleure toile qu'il ait jamais produite.

Amélie reste en France, mais sa réputation est ternie. Là où elle pouvait autrefois compter sur des gens bien placés pour l'accompagner, elle se retrouve désormais coincée avec des fonctionnaires moyens comme escorte.

Elle commande deux autres portraits d'elle-même, dont un peint par Gustave Courtois, tous deux exposés au Salon, mais aucun n'a d'impact. Le portrait de Gustave Courtois la représente également de profil, une robe blanche pas moins décolletée que dans le portrait de Sargent, et dont la bretelle a glissé sur l'épaule...

En vieillissant, vivant séparée de son mari, Amélie disparaît des annales, et les détails de son histoire deviennent flous. Elle meurt à Paris en 1915, et est enterrée dans la crypte de la propriété de la famille Gautreau.

Aujourd'hui, "Madame X" est l'œuvre la plus connue de Sargent, et est considérée comme la "Joconde" du MET.

Pour aller plus loin :

Conçue en partenariat avec le MET, l'exposition "John Singer Sargent. Éblouir Paris" explore une période décisive de la carrière du peintre américain. Réunissant plus de 90 de ses œuvres, elle retrace l'ascension météorique du jeune artiste dans la capitale. Et en point d’orgue ? Le retour à Paris de "Madame X", prêtée par le Met, pour la première fois depuis le jour du scandale...

Et encore plus loin :

Le catalogue de l’exposition, pour revivre la magie. Cent ans après la disparition de Sargent, une rétrospective exceptionnelle redonnant toute sa lumière à la période parisienne de Sargent - sans doute la plus décisive et la plus vibrante de sa carrière.

Une monographie plus complète de Sargent Sargent - Les Chefs-d'œuvre, dont les portraits nous frappent par leur modernité et leur expressivité. Il se consacre également à l'études de paysages. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des peintres les plus représentatifs du 20e siècle.

Une monographie à petit prix sur Sargent. Ce Carré d'Art propose une immersion complète dans l'œuvre d'un artiste dont l'héritage transcende les époques et les styles. Un livre incontournable pour tous les amateurs d'art et d'histoire.

Par ordre d’apparition :

1 – Photo de Amélie Gautreau vers 1878, l'année de son mariage, Bibliothèque de la Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris

2 – "Mme Gautreau portant un toast", 1882-1883, John Singer Sargent (1856-1925), Musée Isabella-Stewart-Gardner, Boston, Etats-Unis

3 – Photo du tableau "Madame X" avec la bretelle retombée, archives du Metropolitan Museum of Art, NY, Etats-Unis

4 – "Madame X", 1884, John Singer Sargent (1856-1925), Metropolitan Museum of Art, NY, Etats-Unis

5 – "Madame Gautreau", 1891, Gustave Courtois (1852–1923), Musée d’Orsay, Paris

Salut à Madame X !