Credits image :

explications dans l'article

Le

25 novembre 2025,

A l’instar de Hitler

et Churchill, Francisco Franco Bahamonde tâte du maniement du pinceau

en lieu et place du fusil. Ce passe-temps, qu'il combine avec chasse et pêche, l’apaise.

Peut-être pense-t-il obtenir l’admiration de son dédaigneux comparse

Hitler ?

Petit rappel sur le peintre en herbe. Franco (1892-1975), à la tête d’une junte militaire, entre en guerre, en 1936, contre le gouvernement républicain, bénéficiant du concours militaire de l’Italie fasciste et l’Allemagne hitlérienne. La guerre civile d’Espagne fait près d'un million de victimes. Plus de 400 000 Espagnols s'exilent pour fuir la répression. C'est la Retirada. Après la victoire en 1939, Franco instaure, pendant près de 40 ans, un régime dictatorial qu’il parvient pourtant à faire reconnaître par les autres pays et par l’ONU.

C’est dans les années 1920 qu’il commence à peindre, puis, après sa victoire, reprend dans les années 1940. Il reste peu de tableaux réalisés par Franco, car la plupart ont été détruits dans un incendie. Les thèmes abordés, très classiques, et son style inspiré de la peinture espagnole du 17e siècle, témoignent d’un esprit conservateur. Il aime représenter des natures mortes, des scènes de chasse et des paysages. Il n’hésite pas à peindre sa famille, ainsi que son autoportrait.

L'un de ses tableaux les plus connus représente un ours attaqué par une meute de chiens. Serait-ce l'armée franquiste lançant une offensive contre l'armée républicaine ? En peignant ce lièvre attaché par les pâtes arrières, pendu, devant une fenêtre grillagée et un chien, pense-t-il à tous les paysans républicains emprisonnés pendant la guerre civile ? Et à tous les prisonniers politiques torturés pour finir pendus ou fusillés ? Ou bien se prend-il pour cet aigle fonçant sur ses proies innocentes, arme au poing ?

Javier Bueno (1915-1979), est encore jeune quand il peint, en 1937, Exécution d'un paysan espagnol, terrible tableau d’une grande intensité dramatique. Issu d'une famille communiste, il choisit vite son camp. Dans ce tableau d'une grande maturité, il affiche ouvertement sa culture picturale hispanique, empreinte de réalisme, et témoigne d’une prise de position claire face à la guerre civile espagnole et aux exactions des partisans de Franco.

Il se place comme héritier du Siècle d'Or, s'inspirant de Murillo et Zurbaran, mettant en lumière toute l'expression dramatique et la misère des victimes du régime politique franquiste.

Le paysan fusillé est rendu aveugle par un bandeau sur les yeux, qui lui enlève toute humanité, et présume de sa lâcheté face à la mort. C’est un homme vaincu, certes, mais qui, fier, la tête droite, rebelle impuissant, refuse d’accepter la défaite et défie calmement ceux qui le mettent en joue. Bueno représente son personnage en pied et accentue certains détails avec un réalisme féroce : le visage creusé, la bouche ouverte, la corde qui retient les mains blessées et ensanglantées, et les pieds nus fermement ancrés au sol.

Ce paysan, c’est le peintre témoin d’une guerre civile et à qui il ne reste que la révolte, l’angoisse et l’amertume de la défaite. C’est Jésus qu’on va crucifier, bras en croix attachés, pieds nus, vêtements en lambeaux, face à ses bourreaux, soldats de Franco.

On ne peut que comparer le paysan fusillé de Bueno au lièvre mort, pendu, de Franco. Les deux peintres sont à des années lumière l’un de l’autre. L’un est le rebelle fusillé et le lièvre mort, et l’autre celui qui a tiré sur le lièvre et le paysan.

Franco cesse de peindre au début des années soixante à la suite d'un accident de chasse, prétextant qu'il a l'habitude de peindre en tenant la spatule dans sa main gauche, et qu’après l'accident, il ne peut plus le faire. Mais la cause réelle est peut-être dans les premiers symptômes de la maladie de Parkinson.

Il laisse une image ambivalente : d’abord celle du fin tacticien sur le plan international réussissant à réintégrer le concert des nations. Mais d’un autre côté, il reste l’homme sans état d’âme, fondant son pouvoir sur la répression politique, les camps de concentration et le musellement de toute forme de liberté d’expression.

En 2025, l’Espagne commémore la mort du dictateur, décédé le 20 novembre 1975. Inutile de dire que ces festivités, coûteuses, soulèvent bien des débats dans le pays...

Pour aller plus loin :

Allez visiter la Valle de los Caïdos, près de Madrid, principal monument du régime franquiste. Il fut conçu par Franco pour commémorer sa victoire, et enterrer ses partisans, puis, ensuite, l’ensemble des combattants morts. Cette œuvre colossale se compose d’une basilique et de la plus haute croix chrétienne au monde, culminant à 150 mètres.

Le Musée de la Reine Sofia, à Madrid, possède plusieurs tableaux de peintres hostiles au franquisme, dont le célèbre "Guernica" de Picasso ou, moins connu, "Madrid 1937, les avions noirs" de Horacio Ferrer.

Plus près, le Camp de Rivesaltes a été le témoin de trois conflits majeurs : la guerre d’Espagne, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d’Algérie. Ses baraques sont le reflet des déplacements forcés agitant le 20e siècle. De même, le Mémorial d’Argelès-sur-Mer est un témoignage de la tragédie de la Retirada. Il rend hommage aux milliers de réfugiés espagnols ayant trouvé refuge sur les plages de cette région.

Ne manquez pas les expositions photographiques en lien avec le franquisme, de nombreux photographes comme Robert Capa, Gerda Taro, Paul Senn ou Juan Guzmán nous ayant laissé des clichés iconiques.

Ou juste sur son canapé :

Catalogne. Le nom du commissaire Avelino Pared, responsable de la répression pendant la guerre civile, éveille encore une terreur sourde. Dans La nuit du décret, l’auteur nous emmène dans une petite ville du nord de l'Espagne où il officie. Nouvellement nommé, l'inspecteur Laredo, pour préparer leur rencontre, mène l'enquête...

Dans Les patients du Docteur Garcia, après la victoire de Franco, le docteur García vit à Madrid sous une fausse identité fournie son ami, Manuel. En 1946, Manuel revient d'exil pour infiltrer une organisation clandestine destinée à l'évasion de criminels nazis. Il recrute le docteur García...

Espagne, été 1936. Dans Lettre à Franco, réalisé par Alejandro Amenabar, Miguel de Unamuno, célèbre écrivain, décide de soutenir la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Le général Franco prend les rênes de l’insurrection, et les incarcérations d’opposants se multipliant, Miguel de Unamuno se révolte...

¡ No pasarán !

Petit rappel sur le peintre en herbe. Franco (1892-1975), à la tête d’une junte militaire, entre en guerre, en 1936, contre le gouvernement républicain, bénéficiant du concours militaire de l’Italie fasciste et l’Allemagne hitlérienne. La guerre civile d’Espagne fait près d'un million de victimes. Plus de 400 000 Espagnols s'exilent pour fuir la répression. C'est la Retirada. Après la victoire en 1939, Franco instaure, pendant près de 40 ans, un régime dictatorial qu’il parvient pourtant à faire reconnaître par les autres pays et par l’ONU.

C’est dans les années 1920 qu’il commence à peindre, puis, après sa victoire, reprend dans les années 1940. Il reste peu de tableaux réalisés par Franco, car la plupart ont été détruits dans un incendie. Les thèmes abordés, très classiques, et son style inspiré de la peinture espagnole du 17e siècle, témoignent d’un esprit conservateur. Il aime représenter des natures mortes, des scènes de chasse et des paysages. Il n’hésite pas à peindre sa famille, ainsi que son autoportrait.

L'un de ses tableaux les plus connus représente un ours attaqué par une meute de chiens. Serait-ce l'armée franquiste lançant une offensive contre l'armée républicaine ? En peignant ce lièvre attaché par les pâtes arrières, pendu, devant une fenêtre grillagée et un chien, pense-t-il à tous les paysans républicains emprisonnés pendant la guerre civile ? Et à tous les prisonniers politiques torturés pour finir pendus ou fusillés ? Ou bien se prend-il pour cet aigle fonçant sur ses proies innocentes, arme au poing ?

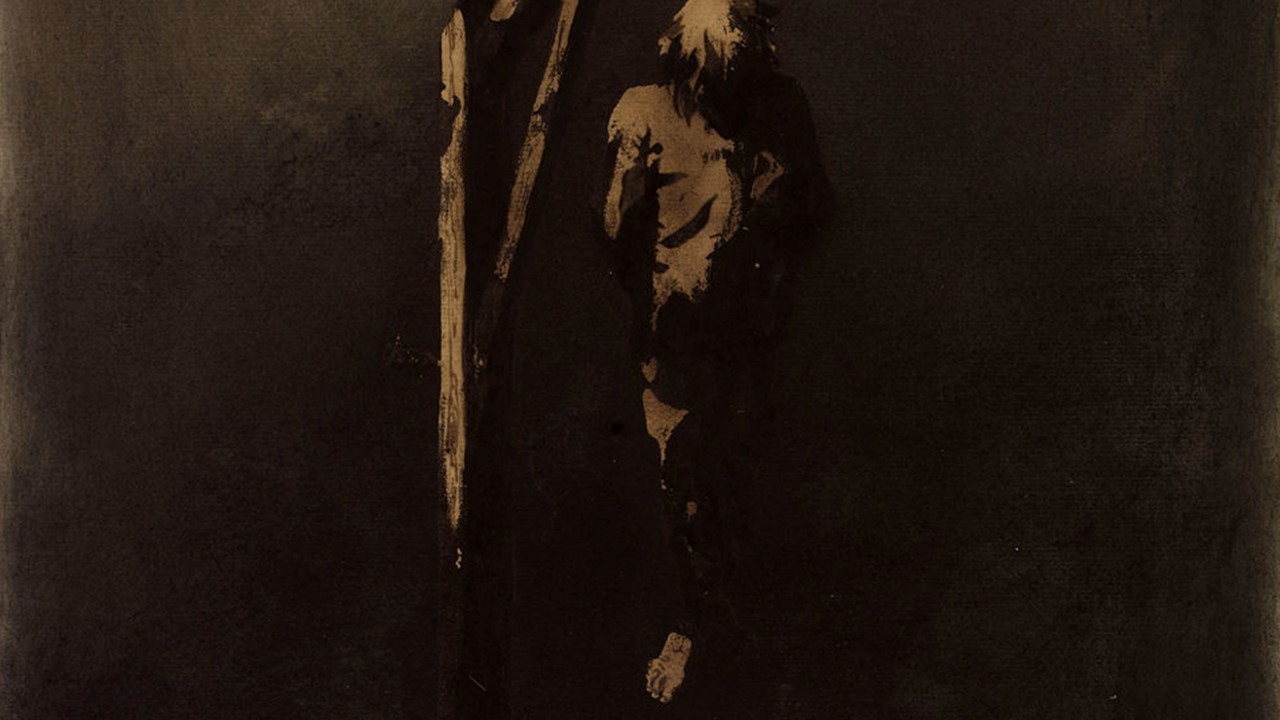

Javier Bueno (1915-1979), est encore jeune quand il peint, en 1937, Exécution d'un paysan espagnol, terrible tableau d’une grande intensité dramatique. Issu d'une famille communiste, il choisit vite son camp. Dans ce tableau d'une grande maturité, il affiche ouvertement sa culture picturale hispanique, empreinte de réalisme, et témoigne d’une prise de position claire face à la guerre civile espagnole et aux exactions des partisans de Franco.

Il se place comme héritier du Siècle d'Or, s'inspirant de Murillo et Zurbaran, mettant en lumière toute l'expression dramatique et la misère des victimes du régime politique franquiste.

Le paysan fusillé est rendu aveugle par un bandeau sur les yeux, qui lui enlève toute humanité, et présume de sa lâcheté face à la mort. C’est un homme vaincu, certes, mais qui, fier, la tête droite, rebelle impuissant, refuse d’accepter la défaite et défie calmement ceux qui le mettent en joue. Bueno représente son personnage en pied et accentue certains détails avec un réalisme féroce : le visage creusé, la bouche ouverte, la corde qui retient les mains blessées et ensanglantées, et les pieds nus fermement ancrés au sol.

Ce paysan, c’est le peintre témoin d’une guerre civile et à qui il ne reste que la révolte, l’angoisse et l’amertume de la défaite. C’est Jésus qu’on va crucifier, bras en croix attachés, pieds nus, vêtements en lambeaux, face à ses bourreaux, soldats de Franco.

On ne peut que comparer le paysan fusillé de Bueno au lièvre mort, pendu, de Franco. Les deux peintres sont à des années lumière l’un de l’autre. L’un est le rebelle fusillé et le lièvre mort, et l’autre celui qui a tiré sur le lièvre et le paysan.

Franco cesse de peindre au début des années soixante à la suite d'un accident de chasse, prétextant qu'il a l'habitude de peindre en tenant la spatule dans sa main gauche, et qu’après l'accident, il ne peut plus le faire. Mais la cause réelle est peut-être dans les premiers symptômes de la maladie de Parkinson.

Il laisse une image ambivalente : d’abord celle du fin tacticien sur le plan international réussissant à réintégrer le concert des nations. Mais d’un autre côté, il reste l’homme sans état d’âme, fondant son pouvoir sur la répression politique, les camps de concentration et le musellement de toute forme de liberté d’expression.

En 2025, l’Espagne commémore la mort du dictateur, décédé le 20 novembre 1975. Inutile de dire que ces festivités, coûteuses, soulèvent bien des débats dans le pays...

Pour aller plus loin :

Allez visiter la Valle de los Caïdos, près de Madrid, principal monument du régime franquiste. Il fut conçu par Franco pour commémorer sa victoire, et enterrer ses partisans, puis, ensuite, l’ensemble des combattants morts. Cette œuvre colossale se compose d’une basilique et de la plus haute croix chrétienne au monde, culminant à 150 mètres.

Le Musée de la Reine Sofia, à Madrid, possède plusieurs tableaux de peintres hostiles au franquisme, dont le célèbre "Guernica" de Picasso ou, moins connu, "Madrid 1937, les avions noirs" de Horacio Ferrer.

Plus près, le Camp de Rivesaltes a été le témoin de trois conflits majeurs : la guerre d’Espagne, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d’Algérie. Ses baraques sont le reflet des déplacements forcés agitant le 20e siècle. De même, le Mémorial d’Argelès-sur-Mer est un témoignage de la tragédie de la Retirada. Il rend hommage aux milliers de réfugiés espagnols ayant trouvé refuge sur les plages de cette région.

Ne manquez pas les expositions photographiques en lien avec le franquisme, de nombreux photographes comme Robert Capa, Gerda Taro, Paul Senn ou Juan Guzmán nous ayant laissé des clichés iconiques.

Ou juste sur son canapé :

Catalogne. Le nom du commissaire Avelino Pared, responsable de la répression pendant la guerre civile, éveille encore une terreur sourde. Dans La nuit du décret, l’auteur nous emmène dans une petite ville du nord de l'Espagne où il officie. Nouvellement nommé, l'inspecteur Laredo, pour préparer leur rencontre, mène l'enquête...

Dans Les patients du Docteur Garcia, après la victoire de Franco, le docteur García vit à Madrid sous une fausse identité fournie son ami, Manuel. En 1946, Manuel revient d'exil pour infiltrer une organisation clandestine destinée à l'évasion de criminels nazis. Il recrute le docteur García...

Espagne, été 1936. Dans Lettre à Franco, réalisé par Alejandro Amenabar, Miguel de Unamuno, célèbre écrivain, décide de soutenir la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Le général Franco prend les rênes de l’insurrection, et les incarcérations d’opposants se multipliant, Miguel de Unamuno se révolte...

¡ No pasarán !