Credits image :

The song of the pick, Gérard Sekoto, 1947

Le

18 mars 2025,

La "Colour

Bar" ou "Barrière de couleur" désigne la

discrimination raciale lors de la colonisation par les Européens.

L'Afrique du Sud détient de très gros gisements d'or, de platine, de charbon, de métaux divers, et son sous-sol recèle aussi les plus beaux diamants. L’industrie minière, très puissante et diversifiée, y débute à un rythme effréné à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, tenant une grande place dans l’histoire sud-africaine.

Dès cette époque, dans le cadre du "Colour Bar Act", les emplois qualifiés et de supervision sont réservés aux Blancs, les Noirs se contentant du travail au fond de la mine, moins bien payé et plus dangereux. L'exploitation minière nécessitant toujours plus de main d'œuvre, le gouvernement impose des mesures discriminatoires pour que les Noirs quittent leur ferme et viennent travailler dans les mines. Le "Colour Bar Act" est ensuite étendu à d’autres métiers que ceux de la mine. Il ne fait, en sorte, que précéder l’apartheid, mis en place en 1948.

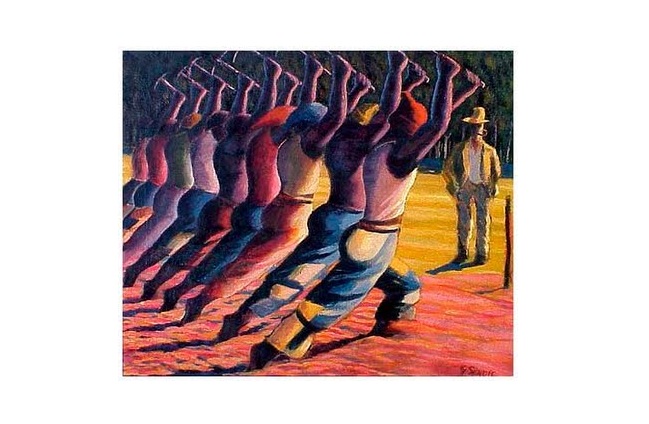

Le tableau "The song of the pick", peint en 1947 par le peintre et musicien Gérard Sekoto, représente la tension raciale de l'Afrique du Sud à cette époque, mettant en avant la "Colour Bar".

Des travailleurs noirs munis de pioches, en rythme, comme avec des pas de danse, travaillent sous la supervision d'un surveillant blanc, bien habillé, portant un chapeau alors que les travailleurs n’ont qu’un bonnet. Les muscles des travailleurs sont gonflés, suggérant un travail difficile, répétitif, avec de longues journées. En face, le contremaître a l’air nonchalant, son travail ne semble pas être difficile, mains dans les poches et pipe à la bouche. N’aurait-il pas un petit ventre au-dessus de sa ceinture ?

Soulevant leurs pioches à l'unisson, les travailleurs semblent liés dans le défi, prêts à l'attaque, et, comme leurs visages sont cachés, il est difficile de dire si leurs yeux sont dirigés avec déférence vers le bas, ou s’ils regardent leur oppresseur avec défi, dans les yeux.

Gerard Sekoto (1913-1993), pionnier, en Afrique du Sud, de l'art noir urbain et du réalisme social, est le premier noir dont une peinture est acquise, en 1940, par le musée Johannesburg Art Gallery. Cependant, lorsqu’il veut aller voir son tableau accroché, l’entrée du musée lui est refusée...

Dans "The song of the pick", Sekoto fait-il référence à la grande grève des mineurs noirs qui débute en 1946 ? À Witwatersrand, région contenant de très grandes réserves d'or, 60,000 travailleurs noirs refusent de continuer à trimer pour des salaires de misère. Au bout d’une semaine, la grève est réprimée par la police qui fait preuve d’une brutalité inouïe, allant jusqu’à tirer sur les grévistes. Beaucoup de travailleurs sont tués ou blessés. Les dirigeants de l'ANC et les syndicalistes les soutenant sont arrêtés et déportés.

Ou bien ce tableau prophétiserait-il l’apartheid pointant son nez ? En 1947, le Broederbond, "Ligue des frères afrikaners", société secrète dédiée à l'avancement du peuple afrikaner blanc, prend le contrôle du bureau des affaires raciales. Cette organisation est particulièrement impliquée dans la montée du nationalisme afrikaner et dans la mise en place de l'apartheid.

En 1947, Sekoto quitte volontairement son pays, et émigre à Paris où ses talents de musicien lui permettent de vivre et de payer des cours d’art. Ses chansons, poignantes, rappellent la solitude de l'exil et la lutte pour survivre à l’étranger. Aujourd'hui, son œuvre picturale, visible dans de prestigieux musées et galeries d'art à travers l'Afrique du Sud, est très recherchée par les collectionneurs.

L’exposition "Paris noir - Circulations artistiques, luttes anticoloniales - 1950-2000", ayant lieu au Centre Pompidou du 19 mars au 30 juin 2025 retrace la présence et l’influence des artistes noirs en France entre les années 1940 et 2000. Elle raconte un demi-siècle de luttes pour l’émancipation, des indépendances africaines à la chute de l’apartheid, en passant par les combats contre le racisme.

Quelques propositions d'ouvrages :

Très beau livre difficile à trouver, Paris Noir, de Gilles Manceron, Pascal Blanchard et Eric Deroo. De l'Exposition coloniale aux tirailleurs sénégalais, de l'art nègre au jazz, des étudiants africains aux travailleurs immigrés, Paris est la capitale de la liberté noire. Cet ouvrage raconte en images cette histoire.

Beaucoup d'écrivains africains, noirs et blancs, ont, au moyen de leurs romans, dénoncé l'apartheid : André Brink, Nadine Gordimer, Alan Paton, JM Coetzee, et d'autres...

Votre rédacteur vous conseille Un été blanc et noir de Frédéric Couderc. Fin des années 1960. La liste est longue des violences que subissent les Noirs et les métis sous l’apartheid. Dans l’autre monde, celui des Blancs... C’est dans ce pays que Marianne, jeune Parisienne professeur de lettres, débarque pour enseigner à l’université du Cap. Amour et suspense... une histoire choc, inspiré de faits réels et peu connus, en hommage à Nelson Mandela.

Ainsi que le film Une saison blanche et sèche tiré du roman d'André Brink du même nom. Johannesburg, 1976. Un professeur d'histoire, Afrikaner bien-pensant, va tout a coup se révolter et prendre position lorsque son jardinier noir, Gordon et son jeune fils Jonathan, vont être arrêtés, torturés et tués au nom de l'apartheid.

Vive la vie en arc-en-ciel !

L'Afrique du Sud détient de très gros gisements d'or, de platine, de charbon, de métaux divers, et son sous-sol recèle aussi les plus beaux diamants. L’industrie minière, très puissante et diversifiée, y débute à un rythme effréné à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, tenant une grande place dans l’histoire sud-africaine.

Dès cette époque, dans le cadre du "Colour Bar Act", les emplois qualifiés et de supervision sont réservés aux Blancs, les Noirs se contentant du travail au fond de la mine, moins bien payé et plus dangereux. L'exploitation minière nécessitant toujours plus de main d'œuvre, le gouvernement impose des mesures discriminatoires pour que les Noirs quittent leur ferme et viennent travailler dans les mines. Le "Colour Bar Act" est ensuite étendu à d’autres métiers que ceux de la mine. Il ne fait, en sorte, que précéder l’apartheid, mis en place en 1948.

Le tableau "The song of the pick", peint en 1947 par le peintre et musicien Gérard Sekoto, représente la tension raciale de l'Afrique du Sud à cette époque, mettant en avant la "Colour Bar".

Des travailleurs noirs munis de pioches, en rythme, comme avec des pas de danse, travaillent sous la supervision d'un surveillant blanc, bien habillé, portant un chapeau alors que les travailleurs n’ont qu’un bonnet. Les muscles des travailleurs sont gonflés, suggérant un travail difficile, répétitif, avec de longues journées. En face, le contremaître a l’air nonchalant, son travail ne semble pas être difficile, mains dans les poches et pipe à la bouche. N’aurait-il pas un petit ventre au-dessus de sa ceinture ?

Soulevant leurs pioches à l'unisson, les travailleurs semblent liés dans le défi, prêts à l'attaque, et, comme leurs visages sont cachés, il est difficile de dire si leurs yeux sont dirigés avec déférence vers le bas, ou s’ils regardent leur oppresseur avec défi, dans les yeux.

Gerard Sekoto (1913-1993), pionnier, en Afrique du Sud, de l'art noir urbain et du réalisme social, est le premier noir dont une peinture est acquise, en 1940, par le musée Johannesburg Art Gallery. Cependant, lorsqu’il veut aller voir son tableau accroché, l’entrée du musée lui est refusée...

Dans "The song of the pick", Sekoto fait-il référence à la grande grève des mineurs noirs qui débute en 1946 ? À Witwatersrand, région contenant de très grandes réserves d'or, 60,000 travailleurs noirs refusent de continuer à trimer pour des salaires de misère. Au bout d’une semaine, la grève est réprimée par la police qui fait preuve d’une brutalité inouïe, allant jusqu’à tirer sur les grévistes. Beaucoup de travailleurs sont tués ou blessés. Les dirigeants de l'ANC et les syndicalistes les soutenant sont arrêtés et déportés.

Ou bien ce tableau prophétiserait-il l’apartheid pointant son nez ? En 1947, le Broederbond, "Ligue des frères afrikaners", société secrète dédiée à l'avancement du peuple afrikaner blanc, prend le contrôle du bureau des affaires raciales. Cette organisation est particulièrement impliquée dans la montée du nationalisme afrikaner et dans la mise en place de l'apartheid.

En 1947, Sekoto quitte volontairement son pays, et émigre à Paris où ses talents de musicien lui permettent de vivre et de payer des cours d’art. Ses chansons, poignantes, rappellent la solitude de l'exil et la lutte pour survivre à l’étranger. Aujourd'hui, son œuvre picturale, visible dans de prestigieux musées et galeries d'art à travers l'Afrique du Sud, est très recherchée par les collectionneurs.

L’exposition "Paris noir - Circulations artistiques, luttes anticoloniales - 1950-2000", ayant lieu au Centre Pompidou du 19 mars au 30 juin 2025 retrace la présence et l’influence des artistes noirs en France entre les années 1940 et 2000. Elle raconte un demi-siècle de luttes pour l’émancipation, des indépendances africaines à la chute de l’apartheid, en passant par les combats contre le racisme.

Quelques propositions d'ouvrages :

Très beau livre difficile à trouver, Paris Noir, de Gilles Manceron, Pascal Blanchard et Eric Deroo. De l'Exposition coloniale aux tirailleurs sénégalais, de l'art nègre au jazz, des étudiants africains aux travailleurs immigrés, Paris est la capitale de la liberté noire. Cet ouvrage raconte en images cette histoire.

Beaucoup d'écrivains africains, noirs et blancs, ont, au moyen de leurs romans, dénoncé l'apartheid : André Brink, Nadine Gordimer, Alan Paton, JM Coetzee, et d'autres...

Votre rédacteur vous conseille Un été blanc et noir de Frédéric Couderc. Fin des années 1960. La liste est longue des violences que subissent les Noirs et les métis sous l’apartheid. Dans l’autre monde, celui des Blancs... C’est dans ce pays que Marianne, jeune Parisienne professeur de lettres, débarque pour enseigner à l’université du Cap. Amour et suspense... une histoire choc, inspiré de faits réels et peu connus, en hommage à Nelson Mandela.

Ainsi que le film Une saison blanche et sèche tiré du roman d'André Brink du même nom. Johannesburg, 1976. Un professeur d'histoire, Afrikaner bien-pensant, va tout a coup se révolter et prendre position lorsque son jardinier noir, Gordon et son jeune fils Jonathan, vont être arrêtés, torturés et tués au nom de l'apartheid.

Vive la vie en arc-en-ciel !