Credits image :

Voir dans l'article

Le

2 septembre 2025,

C’est

à la Renaissance que l’enfance effectue son apparition dans la peinture non

religieuse. A cette époque, quelques chefs-d’œuvre témoignent de l’intérêt pour

les enfants indigents, comme les célèbres tableaux : "Le Jeune

Mendiant" de Murillo, ou bien "Le Pied-Bot"

de Ribera.

Dans le sillage de L’Émile de Jean-Jacques Rousseau, le 18e siècle découvre la tendresse envers les enfants. Les portraits portent sur eux un regard bienveillant et protecteur. Au 19e siècle, l’Europe est en proie aux révolutions et changements politiques, et l’enfant, en peinture, peut aussi devenir un acteur de l’histoire. Comme par exemple, dans "La Liberté guidant le peuple" de Delacroix, où Gavroche a pistolet dans chaque main.

Au 19e siècle, la Révolution Industrielle bat son plein et la France connaît une mutation économique et technique sans précédent. Pour répondre à la forte demande de main-d’œuvre, les enfants sont une ressource très utilisée. De petite taille, ils se meuvent aisément dans les boyaux miniers ou les conduits de cheminées, et ont des petites mains permettant de dénouer les fils dans les filatures. Habillés de guenilles, le visage couvert de suie, encombrés de charges trop lourdes pour eux, ils travaillent jusqu’à 16 à 17 heures journalières, pour des salaires de misère, ou bien errent dans les rues, pauvres, oubliés de tous.

Rejetant la création d’œuvres d’inspiration historique ou religieuse, certains artistes (écrivains, peintres, photographes) dépeignent les enfants miséreux. Leurs œuvres, où se côtoient les héritiers des peintures de Murillo ou Ribera, deviennent dénonciatrices, décrivant et dépeignant l’enfance malheureuse pour susciter l’émotion et l’indignation. Mendiants et souffreteux abondent pour accuser, silencieusement et terriblement, les travers d’une époque peu charitable envers eux. En partie grâce à ces artistes, des lois encadrant le travail des enfants se succèdent, mais ont du mal à atteindre les populations d’orphelins et d’étrangers, le plus souvent sans domicile fixe.

Parmi ces artistes :

- Influencé notamment par Jules Bastien Lepage, Fernand Pelez délaisse les thèmes historiques à partir de 1880 pour se consacrer à la peinture sociale et à la représentation des classes populaires qui font de lui un "historien de la misère à Paris", avec, notamment "Le Petit Marchand de violettes".

- Ainsi que Lewis Hine avec sa célèbre photo "Une petite fileuse à Mollohan Mills, Newberry, Caroline du Sud". Lewis Hine, sans doute le photographe américain le plus important de l’âge industriel, donne un visage à des milliers d’enfants travaillant dès leur plus jeune âge.

- Sans oublier l’écrivain Victor Hugo, avec, entre autres, son roman "Les Misérables" et son poème "Melancholia", paru en 1856 dans le recueil Les Contemplations, où il dénonce la misère, le travail des enfants, la prostitution, l'escroquerie, la diffamation, l'hypocrisie, la violence et le crime… ainsi qu’Emile Zola.

Les petits ramoneurs, parmi tous les enfants qui travaillent, sont méprisés des citadins en raison de leur malpropreté. Ils peuplent les arts, symbolisant l’enfance malheureuse. Certes, le ramonage est une occupation très ancienne, mais ce n'est qu'au 18e siècle que les cheminées sont assez grandes pour qu'un enfant puisse y passer. Par tous les temps, les petits ramoneurs parcourent la ville jusqu’à l’épuisement. Leur travail est sale et risqué, et, ils sont souvent atteints de déformations articulaires, de brûlures, de maladies respiratoires, et, pour les garçons, d'une forme de cancer du scrotum. De plus, il n’est pas rare qu’ils meurent étouffés par la suie.

Beaucoup d’eux sont originaires de Savoie. Dès le 17e siècle, quand l’hiver fait son apparition, souvent issus de familles pauvres, ils émigrent vers les villes. Cette migration hivernale est motivée par la nécessité de compléter les revenus familiaux pendant les mois où l’agriculture est au ralenti.

Dès 6 ans, enrôlé par un maître ramoneur qui passe un contrat (nourriture, logement, paie) avec la famille, ils sillonnent à pied les routes de France. Ils mendiant leur pain et marchent souvent de nuit pour échapper à la police à l’affût des mendiants. En effet, le contrat passé avec les familles est rarement respecté ! Au 19e siècle, l’embauche de petits ramoneurs savoyards est une véritable tradition. Ils reviennent chez eux aux beaux jours pour aider aux travaux des champs.

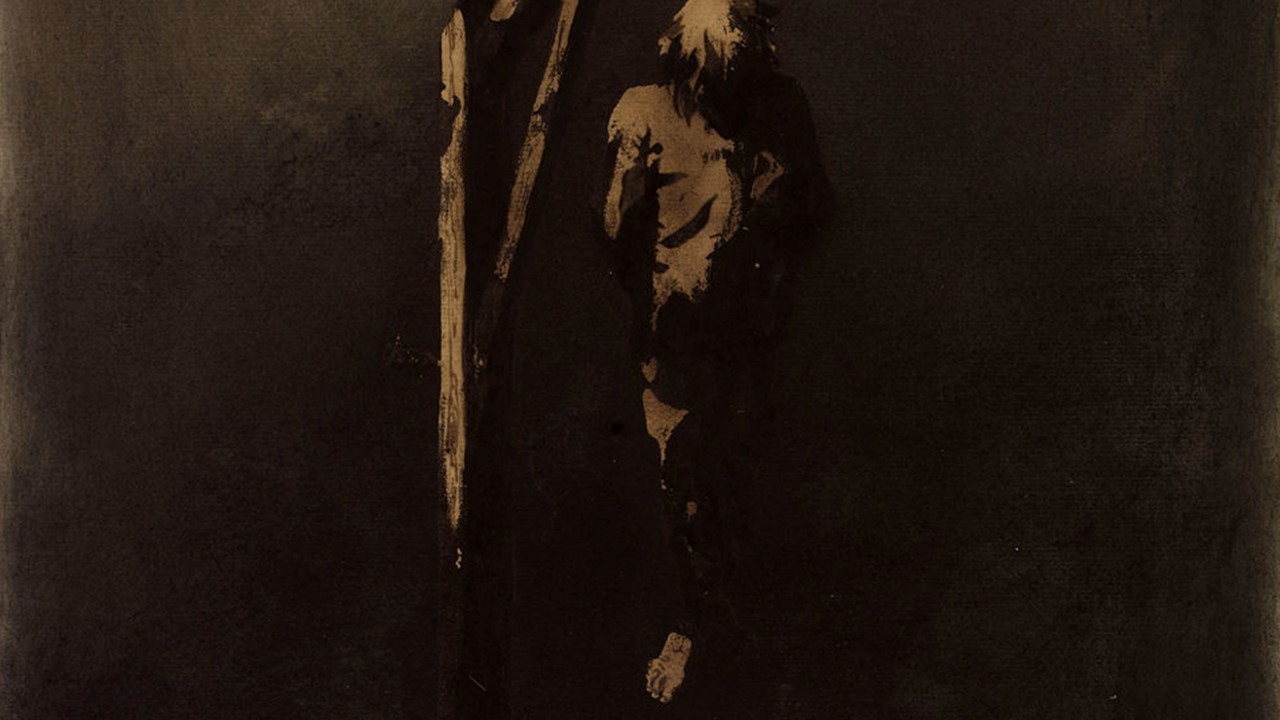

Noir de suie, "Le petit ramoneur" de Jean Ulysse-Roy, peintre réaliste, porte son instrument de travail sur le dos, un hérisson. Et celui de Jules Bastien-Lepage, célèbre pour son influence sur le naturalisme et le réalisme, montre bien leur état de misère.

Pour aller plus loin :

Ne manquez pas, jusqu’au 3 Novembre 2025, au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, l’exposition "Sage comme une image ? L’enfance dans l’œil des artistes" qui éclaire les rôles assignés à l’enfant et ses représentations artistiques dans la société française de 1790 à 1850. Cette exposition repose sur un dialogue entre les arts académiques (peinture et sculpture) et la photographie.

L’année 2025 marque le tricentenaire de la naissance de Jean-Baptiste Greuze, peintre emblématique du 18e siècle. Du 16 Septembre 2025 au 25 janvier 2026, le Petit Palais, avec l’exposition "Jean-Baptiste Greuze - L'enfance en lumière", nous le fait redécouvrir sous un prisme inédit, celui de l’enfance.

Et encore plus loin :

À travers une sélection de rares peintures, le livre L'art et l'enfant retrace l’évolution du statut de l’enfant du 15e au 19e siècle et s’interroge, in fine, sur le rôle du dessin enfantin sur les avant-gardes du début du siècle passé.

Le guide de l’exposition Sage comme une image ? L’enfance dans l’œil des artistes. Quelles représentations de l'enfance les peintres, sculpteurs et photographes de cette époque ont-ils proposées ? Et aujourd'hui, nous reconnaissons-nous encore en elles ?

La disparition d'une fillette au musée Royal d'Art et d'Histoire de Bruxelles... Une enquête où l'enfance se retrouve envoûtée par l'art, où l'art convoque les secrets de famille les plus profonds. C’est ce que nous propose L’intrigue, polar de Denis Migeon.

Tableaux ci-dessus :

1 – "Le petit ramoneur", 1883, par Jules Bastien-Lepage (1848-1884), Collection particulière

2 – "Le petit ramoneur", 1891, par Jean Ulysse-Roy (1858-1896), Musée-Château, Annecy, France

Par ordre de citation :

1 – "Le Jeune Mendiant", 1645-1650, par Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), Musée du Louvre, Paris, France

2 – "Le Pied-Bot", 1642, par José de Ribera (1591-1652), Musée du Louvre, Paris, France

3 – "La Liberté guidant le peuple", 1830, par Eugène Delacroix (1798-1863), Musée du Louvre, Paris, France

4 – "Le Petit Marchand de violettes", 1885, par Fernand Pelez (1848-1913), Petit Palais, Paris, France

5 – "Une petite fileuse à Mollohan Mills, Newberry, Caroline du Sud", photo de 1908, par Lewis Hine (1874-1940)

Voici un poignant extrait de "Melancholia", reprenant le passage le plus connu, qui dénonce le travail dur et pénible des enfants pauvres, ainsi que le texte complet.

Offrons-leur le sourire !

Dans le sillage de L’Émile de Jean-Jacques Rousseau, le 18e siècle découvre la tendresse envers les enfants. Les portraits portent sur eux un regard bienveillant et protecteur. Au 19e siècle, l’Europe est en proie aux révolutions et changements politiques, et l’enfant, en peinture, peut aussi devenir un acteur de l’histoire. Comme par exemple, dans "La Liberté guidant le peuple" de Delacroix, où Gavroche a pistolet dans chaque main.

Au 19e siècle, la Révolution Industrielle bat son plein et la France connaît une mutation économique et technique sans précédent. Pour répondre à la forte demande de main-d’œuvre, les enfants sont une ressource très utilisée. De petite taille, ils se meuvent aisément dans les boyaux miniers ou les conduits de cheminées, et ont des petites mains permettant de dénouer les fils dans les filatures. Habillés de guenilles, le visage couvert de suie, encombrés de charges trop lourdes pour eux, ils travaillent jusqu’à 16 à 17 heures journalières, pour des salaires de misère, ou bien errent dans les rues, pauvres, oubliés de tous.

Rejetant la création d’œuvres d’inspiration historique ou religieuse, certains artistes (écrivains, peintres, photographes) dépeignent les enfants miséreux. Leurs œuvres, où se côtoient les héritiers des peintures de Murillo ou Ribera, deviennent dénonciatrices, décrivant et dépeignant l’enfance malheureuse pour susciter l’émotion et l’indignation. Mendiants et souffreteux abondent pour accuser, silencieusement et terriblement, les travers d’une époque peu charitable envers eux. En partie grâce à ces artistes, des lois encadrant le travail des enfants se succèdent, mais ont du mal à atteindre les populations d’orphelins et d’étrangers, le plus souvent sans domicile fixe.

Parmi ces artistes :

- Influencé notamment par Jules Bastien Lepage, Fernand Pelez délaisse les thèmes historiques à partir de 1880 pour se consacrer à la peinture sociale et à la représentation des classes populaires qui font de lui un "historien de la misère à Paris", avec, notamment "Le Petit Marchand de violettes".

- Ainsi que Lewis Hine avec sa célèbre photo "Une petite fileuse à Mollohan Mills, Newberry, Caroline du Sud". Lewis Hine, sans doute le photographe américain le plus important de l’âge industriel, donne un visage à des milliers d’enfants travaillant dès leur plus jeune âge.

- Sans oublier l’écrivain Victor Hugo, avec, entre autres, son roman "Les Misérables" et son poème "Melancholia", paru en 1856 dans le recueil Les Contemplations, où il dénonce la misère, le travail des enfants, la prostitution, l'escroquerie, la diffamation, l'hypocrisie, la violence et le crime… ainsi qu’Emile Zola.

Les petits ramoneurs, parmi tous les enfants qui travaillent, sont méprisés des citadins en raison de leur malpropreté. Ils peuplent les arts, symbolisant l’enfance malheureuse. Certes, le ramonage est une occupation très ancienne, mais ce n'est qu'au 18e siècle que les cheminées sont assez grandes pour qu'un enfant puisse y passer. Par tous les temps, les petits ramoneurs parcourent la ville jusqu’à l’épuisement. Leur travail est sale et risqué, et, ils sont souvent atteints de déformations articulaires, de brûlures, de maladies respiratoires, et, pour les garçons, d'une forme de cancer du scrotum. De plus, il n’est pas rare qu’ils meurent étouffés par la suie.

Beaucoup d’eux sont originaires de Savoie. Dès le 17e siècle, quand l’hiver fait son apparition, souvent issus de familles pauvres, ils émigrent vers les villes. Cette migration hivernale est motivée par la nécessité de compléter les revenus familiaux pendant les mois où l’agriculture est au ralenti.

Dès 6 ans, enrôlé par un maître ramoneur qui passe un contrat (nourriture, logement, paie) avec la famille, ils sillonnent à pied les routes de France. Ils mendiant leur pain et marchent souvent de nuit pour échapper à la police à l’affût des mendiants. En effet, le contrat passé avec les familles est rarement respecté ! Au 19e siècle, l’embauche de petits ramoneurs savoyards est une véritable tradition. Ils reviennent chez eux aux beaux jours pour aider aux travaux des champs.

Noir de suie, "Le petit ramoneur" de Jean Ulysse-Roy, peintre réaliste, porte son instrument de travail sur le dos, un hérisson. Et celui de Jules Bastien-Lepage, célèbre pour son influence sur le naturalisme et le réalisme, montre bien leur état de misère.

Pour aller plus loin :

Ne manquez pas, jusqu’au 3 Novembre 2025, au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, l’exposition "Sage comme une image ? L’enfance dans l’œil des artistes" qui éclaire les rôles assignés à l’enfant et ses représentations artistiques dans la société française de 1790 à 1850. Cette exposition repose sur un dialogue entre les arts académiques (peinture et sculpture) et la photographie.

L’année 2025 marque le tricentenaire de la naissance de Jean-Baptiste Greuze, peintre emblématique du 18e siècle. Du 16 Septembre 2025 au 25 janvier 2026, le Petit Palais, avec l’exposition "Jean-Baptiste Greuze - L'enfance en lumière", nous le fait redécouvrir sous un prisme inédit, celui de l’enfance.

Et encore plus loin :

À travers une sélection de rares peintures, le livre L'art et l'enfant retrace l’évolution du statut de l’enfant du 15e au 19e siècle et s’interroge, in fine, sur le rôle du dessin enfantin sur les avant-gardes du début du siècle passé.

Le guide de l’exposition Sage comme une image ? L’enfance dans l’œil des artistes. Quelles représentations de l'enfance les peintres, sculpteurs et photographes de cette époque ont-ils proposées ? Et aujourd'hui, nous reconnaissons-nous encore en elles ?

La disparition d'une fillette au musée Royal d'Art et d'Histoire de Bruxelles... Une enquête où l'enfance se retrouve envoûtée par l'art, où l'art convoque les secrets de famille les plus profonds. C’est ce que nous propose L’intrigue, polar de Denis Migeon.

Tableaux ci-dessus :

1 – "Le petit ramoneur", 1883, par Jules Bastien-Lepage (1848-1884), Collection particulière

2 – "Le petit ramoneur", 1891, par Jean Ulysse-Roy (1858-1896), Musée-Château, Annecy, France

Par ordre de citation :

1 – "Le Jeune Mendiant", 1645-1650, par Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), Musée du Louvre, Paris, France

2 – "Le Pied-Bot", 1642, par José de Ribera (1591-1652), Musée du Louvre, Paris, France

3 – "La Liberté guidant le peuple", 1830, par Eugène Delacroix (1798-1863), Musée du Louvre, Paris, France

4 – "Le Petit Marchand de violettes", 1885, par Fernand Pelez (1848-1913), Petit Palais, Paris, France

5 – "Une petite fileuse à Mollohan Mills, Newberry, Caroline du Sud", photo de 1908, par Lewis Hine (1874-1940)

Voici un poignant extrait de "Melancholia", reprenant le passage le plus connu, qui dénonce le travail dur et pénible des enfants pauvres, ainsi que le texte complet.

Offrons-leur le sourire !