Le

5 octobre 2025,

« J'ai grand désir de peindre son portrait et j'ai raison de croire qu'elle le permettra et s'attend à ce que quelqu'un propose un tel hommage à sa beauté. … Vous pouvez lui dire que je suis l'homme d'un prodigieux talent ».

Voilà ce que le peintre américain J. S. Sargent, voulant peindre une jeune compatriote mariée à un banquier français et vivant à Paris depuis l’enfance, Virginie Gautreau, écrivait à une connaissance commune, dans les années 1880.

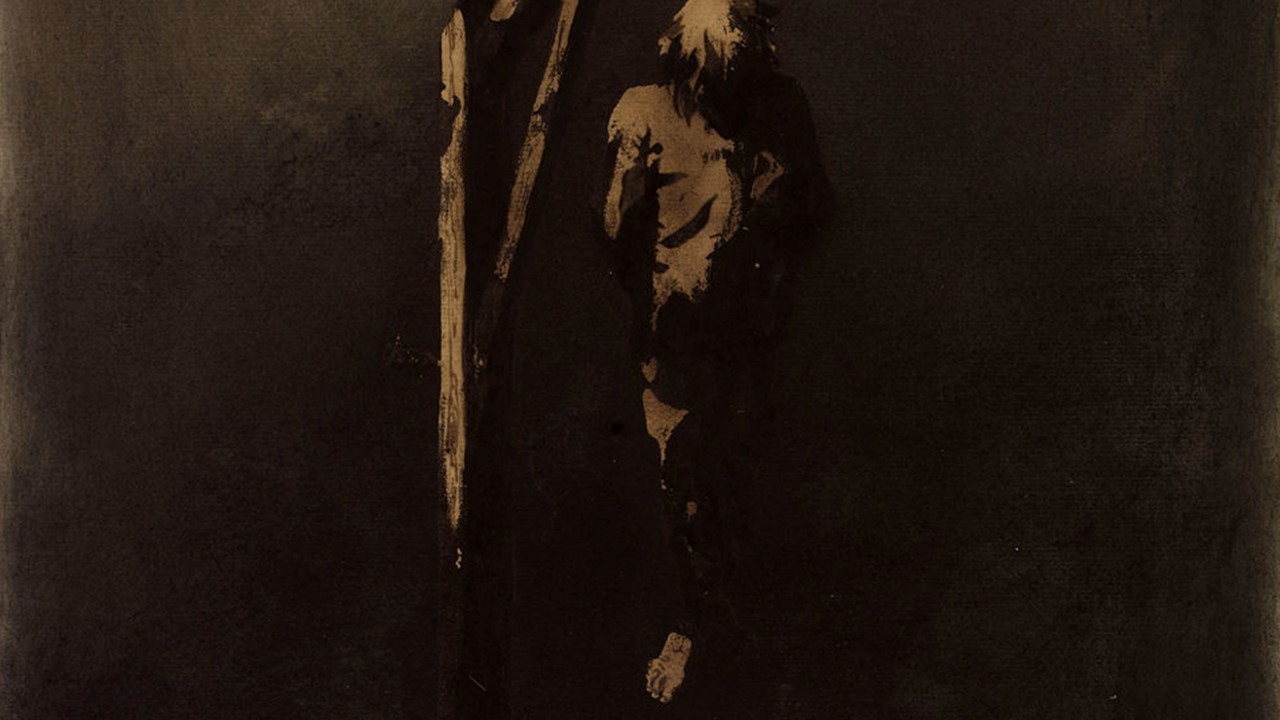

La jeune femme se laisse convaincre après plusieurs refus, et après une année de travail au cours de laquelle il multiplie les essais pour obtenir un rendu parfait de ce profil singulier – le nez lui donne du fil à retordre - Sargent réalise un portrait en pied de 2 mètres de haut, présenté au Salon des artistes français de 1884. Et c’est le scandale !

Cette femme à la peau diaphane, au décolleté profond, vêtue d’une robe noire, ne portant aucun bijou, ce qui est à la fois très moderne et met en valeur sa chair nue d’une façon audacieuse, choque les visiteurs, et la critique ne se prive pas de commenter.

On peut lire, par exemple, sous la plume d’Henri Houssaye dans la Revue des deux mondes :« Le profil est pointu, l'œil microscopique, la bouche imperceptible, le teint blafard, le cou cordé, le bras droit désarticulé, la main désossée; le corsage décolleté ne tient pas au buste et semble fuire le contact de la chair. Faire d’une jeune femme justement renommée pour sa beauté, une sorte de portrait-charge, voilà à quoi mènent le parti pris d’une exécution lâchée et les éloges donnés sans mesure. »

Mais un détail, surtout, n’en finit pas de faire jaser : la bretelle de la robe tombe sensuellement, en découvrant une des épaules de Virginie Gautreau. Dans la version actuelle, présentée au Metropolitan Museum de New York, la bretelle a retrouvé sa place initiale, pour un résultat plus sage. Et le portrait est dénommé « Portrait de Madame X », dans une tentative d’anonymisation de celle qui, se sentant déshonorée, ne voulait plus être associée au scandale d’une image trop en avance sur son temps, qui est aujourd'hui célébrée dans le monde entier.

Voilà ce que le peintre américain J. S. Sargent, voulant peindre une jeune compatriote mariée à un banquier français et vivant à Paris depuis l’enfance, Virginie Gautreau, écrivait à une connaissance commune, dans les années 1880.

La jeune femme se laisse convaincre après plusieurs refus, et après une année de travail au cours de laquelle il multiplie les essais pour obtenir un rendu parfait de ce profil singulier – le nez lui donne du fil à retordre - Sargent réalise un portrait en pied de 2 mètres de haut, présenté au Salon des artistes français de 1884. Et c’est le scandale !

Cette femme à la peau diaphane, au décolleté profond, vêtue d’une robe noire, ne portant aucun bijou, ce qui est à la fois très moderne et met en valeur sa chair nue d’une façon audacieuse, choque les visiteurs, et la critique ne se prive pas de commenter.

On peut lire, par exemple, sous la plume d’Henri Houssaye dans la Revue des deux mondes :« Le profil est pointu, l'œil microscopique, la bouche imperceptible, le teint blafard, le cou cordé, le bras droit désarticulé, la main désossée; le corsage décolleté ne tient pas au buste et semble fuire le contact de la chair. Faire d’une jeune femme justement renommée pour sa beauté, une sorte de portrait-charge, voilà à quoi mènent le parti pris d’une exécution lâchée et les éloges donnés sans mesure. »

Mais un détail, surtout, n’en finit pas de faire jaser : la bretelle de la robe tombe sensuellement, en découvrant une des épaules de Virginie Gautreau. Dans la version actuelle, présentée au Metropolitan Museum de New York, la bretelle a retrouvé sa place initiale, pour un résultat plus sage. Et le portrait est dénommé « Portrait de Madame X », dans une tentative d’anonymisation de celle qui, se sentant déshonorée, ne voulait plus être associée au scandale d’une image trop en avance sur son temps, qui est aujourd'hui célébrée dans le monde entier.