Credits image :

Voir dans l'article

Le

8 juillet 2025,

Les drapeaux

tricolores, le 30 juin 1878, sont de sortie, pavoisant Paris, et les riverains aussi. Les

peintres ne sont pas en reste : Claude Monet pose son chevalet près de la rue Montorgueil,

petite voie du centre de Paris, et Edouard Manet près de la rue

Mosnier (l’ancien nom de la rue de Berne, dans le 8e arr.).

La troisième Exposition universelle, la première de la République, est lancée le 1er mai 1878 à Paris. Celle-ci est un véritable enjeu pour la France. Il faut enraciner une toute jeune République Française, faire oublier au monde entier, et aux Français, la déculottée de 1870, ainsi que la Commune, ses combats et ses morts. Très grande, regroupant plus de 52 000 exposants, elle doit aussi relancer la dynamique industrielle et montrer à la face de l'Europe que la France est toujours une grande puissance. Elle se termine le 31 octobre 1878. Avec ses 6 millions de visiteurs, son succès est immense.

Le plus beau jour de cette Exposition universelle est sans conteste le 30 juin 1878, où une fête nationale est instaurée par le gouvernement. Ce jour-là n’est que lampions, lumières et musique. Toutes les rues et toutes les maisons sont pavoisées d’oriflammes et de drapeaux. La foule, à laquelle se sont mêlés nos deux peintres, Monet et Manet, est immense à profiter de la fête. Elle envahit places, jardins, boulevards et jusqu’aux plus petites rues. Le spectacle, unique et grandiose, doit marquer toutes les mémoires.

Un déferlement tricolore de drapeaux submergeant les rues et places : ce motif n’a jamais cessé, pour la République Française, d’exercer une étrange fascination. Censé rendre visible la souveraineté de la nation, le pavoisement magnifie l’espace public qui devient alors l’expression politique de l’opinion.

Le 30 juin 1878, Claude Monet est présent dans la capitale pour la naissance de son fils (né en mars 1878), et à cause de la santé inquiétante de son épouse. Celle-ci décède d’ailleurs en 1879 d’une tumeur à l’utérus.

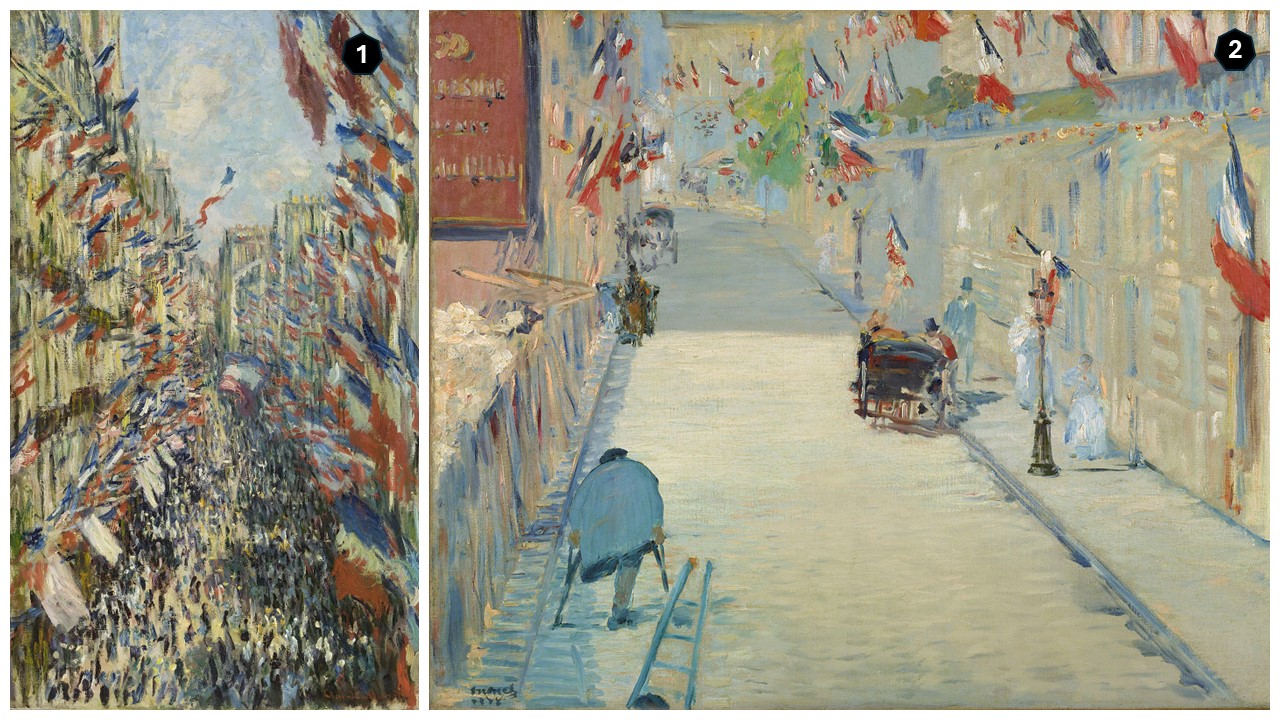

Dans son célèbre tableau "La Rue Montorgueil", visible au Musée d’Orsay, la multitude de petits coups de couleurs juxtaposés, entremêlés, ainsi que la foule représentée par petites touches de peinture, exalte la palette tricolore, et républicaine, du bleu-blanc-rouge.

De la rue Montorgueil à la rue Saint-Denis, il n’y a qu’un pas, ce qui lui permet de peindre, le même jour, "La Rue Saint-Denis", visible au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Ces deux œuvres sont souvent perçues, à tort, comme une représentation de la fête nationale du 14 juillet, ce qui n’est pas possible puisqu’elle n’a pas encore été créée !

Edouard Manet, depuis 1872, possède un atelier dans la rue de Saint-Pétersbourg, dont les fenêtres donnent sur le début de la rue Mosnier.

Son tableau, "La rue Mosnier avec des drapeaux", visible au J. Paul Getty Museum de Los Angeles, dépeint, le même jour, une rue pavoisée. Celle-ci, quoique très ensoleillée, est plus mélancolique, voire austère et aride. Il en émane une vision assez noire de cette fête nationale, où se traîne même la silhouette furtive d’un handicapé, rasant les murs, peut-être un vétéran blessé dans la guerre franco-prussienne. À côté de lui, derrière une clôture, il y a des débris des travaux d'agrandissement de la gare voisine de Saint-Lazare.

Et la fête nationale du 14 juillet ? La loi du 6 juillet 1880 consacre cette date comme jour de fête nationale annuelle. Une place centrale y est accordée à l'armée et un défilé militaire sur l'hippodrome de Longchamp est prévu. C'est après la Première guerre mondiale, le 14 juillet 1919, que le défilé militaire se déroule sur les Champs-Élysées. Les entretiens présidentiels à la télévision, inaugurés par Valéry Giscard d'Estaing en 1978, sont devenus une "tradition présidentielle".

Pour aller plus loin :

Une nation a besoin de mythes fondateurs. Mais comment le 14 Juillet a-t-il accédé au statut de fête nationale ? En 1880 seulement, au terme de près d’un siècle de mise hors la loi et après de longues hésitations. Et depuis, son sens n’a cessé d’être renouvelé au gré des régimes et des idéologies. C’est à cette histoire d’un mythe dans Le mythe du 14 juillet contesté que vous invite Claude Quétel.

Le 28 avril 1789, les ouvriers de la manufacture royale, menacés d'une baisse de salaire, mettent à sac la folie Titon. Au matin du 14 juillet, le peuple de Paris se soulève... Parce que c'est depuis la foule sans nom que l'on comprend le soulèvement d'un peuple, Éric Vuillard déploie, dans 14 Juillet, une narration collective composée de figures singulières, entraînées dans ce formidable élan qu'est la prise de la Bastille.

Clin d’œil à Serge Gainsbourg, bon défilé avec Aux armes et caetera !

La troisième Exposition universelle, la première de la République, est lancée le 1er mai 1878 à Paris. Celle-ci est un véritable enjeu pour la France. Il faut enraciner une toute jeune République Française, faire oublier au monde entier, et aux Français, la déculottée de 1870, ainsi que la Commune, ses combats et ses morts. Très grande, regroupant plus de 52 000 exposants, elle doit aussi relancer la dynamique industrielle et montrer à la face de l'Europe que la France est toujours une grande puissance. Elle se termine le 31 octobre 1878. Avec ses 6 millions de visiteurs, son succès est immense.

Le plus beau jour de cette Exposition universelle est sans conteste le 30 juin 1878, où une fête nationale est instaurée par le gouvernement. Ce jour-là n’est que lampions, lumières et musique. Toutes les rues et toutes les maisons sont pavoisées d’oriflammes et de drapeaux. La foule, à laquelle se sont mêlés nos deux peintres, Monet et Manet, est immense à profiter de la fête. Elle envahit places, jardins, boulevards et jusqu’aux plus petites rues. Le spectacle, unique et grandiose, doit marquer toutes les mémoires.

Un déferlement tricolore de drapeaux submergeant les rues et places : ce motif n’a jamais cessé, pour la République Française, d’exercer une étrange fascination. Censé rendre visible la souveraineté de la nation, le pavoisement magnifie l’espace public qui devient alors l’expression politique de l’opinion.

Le 30 juin 1878, Claude Monet est présent dans la capitale pour la naissance de son fils (né en mars 1878), et à cause de la santé inquiétante de son épouse. Celle-ci décède d’ailleurs en 1879 d’une tumeur à l’utérus.

Dans son célèbre tableau "La Rue Montorgueil", visible au Musée d’Orsay, la multitude de petits coups de couleurs juxtaposés, entremêlés, ainsi que la foule représentée par petites touches de peinture, exalte la palette tricolore, et républicaine, du bleu-blanc-rouge.

De la rue Montorgueil à la rue Saint-Denis, il n’y a qu’un pas, ce qui lui permet de peindre, le même jour, "La Rue Saint-Denis", visible au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Ces deux œuvres sont souvent perçues, à tort, comme une représentation de la fête nationale du 14 juillet, ce qui n’est pas possible puisqu’elle n’a pas encore été créée !

Edouard Manet, depuis 1872, possède un atelier dans la rue de Saint-Pétersbourg, dont les fenêtres donnent sur le début de la rue Mosnier.

Son tableau, "La rue Mosnier avec des drapeaux", visible au J. Paul Getty Museum de Los Angeles, dépeint, le même jour, une rue pavoisée. Celle-ci, quoique très ensoleillée, est plus mélancolique, voire austère et aride. Il en émane une vision assez noire de cette fête nationale, où se traîne même la silhouette furtive d’un handicapé, rasant les murs, peut-être un vétéran blessé dans la guerre franco-prussienne. À côté de lui, derrière une clôture, il y a des débris des travaux d'agrandissement de la gare voisine de Saint-Lazare.

Et la fête nationale du 14 juillet ? La loi du 6 juillet 1880 consacre cette date comme jour de fête nationale annuelle. Une place centrale y est accordée à l'armée et un défilé militaire sur l'hippodrome de Longchamp est prévu. C'est après la Première guerre mondiale, le 14 juillet 1919, que le défilé militaire se déroule sur les Champs-Élysées. Les entretiens présidentiels à la télévision, inaugurés par Valéry Giscard d'Estaing en 1978, sont devenus une "tradition présidentielle".

Pour aller plus loin :

Une nation a besoin de mythes fondateurs. Mais comment le 14 Juillet a-t-il accédé au statut de fête nationale ? En 1880 seulement, au terme de près d’un siècle de mise hors la loi et après de longues hésitations. Et depuis, son sens n’a cessé d’être renouvelé au gré des régimes et des idéologies. C’est à cette histoire d’un mythe dans Le mythe du 14 juillet contesté que vous invite Claude Quétel.

Le 28 avril 1789, les ouvriers de la manufacture royale, menacés d'une baisse de salaire, mettent à sac la folie Titon. Au matin du 14 juillet, le peuple de Paris se soulève... Parce que c'est depuis la foule sans nom que l'on comprend le soulèvement d'un peuple, Éric Vuillard déploie, dans 14 Juillet, une narration collective composée de figures singulières, entraînées dans ce formidable élan qu'est la prise de la Bastille.

Clin d’œil à Serge Gainsbourg, bon défilé avec Aux armes et caetera !